Texte écrit entre 1949 et 1953 par H. PERRIN |

17 Juin 1940 :

| L’ex- maréchal Pétain vient de signer l’armistice avec les Allemands. |

18 Juin 1940 :

Le général

de brigade Charles de Gaulle, très peu connu jusqu’alors,

lance à la Radio de Londres son célèbre appel. D’aucuns réussirent cependant, au prix de mille dangers à s’embarquer et parfois sur des barques légères. Il n’était pas rare d’entendre parfois la radio de Londres annoncer l’arrivée en Angleterre d’une poignée de français qui avaient réussi à traverser la Manche sur une frêle embarcation. D’autres parvenaient à franchir les Pyrénées au milieu des pires difficultés. Il fallait louer un passeur. Le volontaire qui partait était heureux lorsqu’il se trouvait en territoire espagnol, quand le passeur, l’argent encaissé, ne l’abandonnait pas à son triste sort au milieu de la nature montagneuse et neigeuse, et aussi quand, de connivence avec les gendarmes ou les Boches, il ne leur conduisait pas une proie toute cueillie. Les montagnes franchies, il fallait compter sur huit mois à un an de prison chez Franco, jusqu’au jour où, à bout de démarches, le Consulat Britannique vous arrachait de prison. C’était alors l’arrivée à Gibraltar, Londres, et l’engagement dans les Forces Françaises Combattantes. Parmi les Résistants de Saint- Étienne qui tentèrent de réussir le passage des Pyrénées, nous citerons : M. ORIOL, rue croix courette à Saint-Étienne, qui échoua. Son fils qui l’accompagnait mourut au cours de l’opération. M. NEUWIRTH Lucien, 2 rue Pierre Curie à Saint-Étienne, adjoint au maire de Saint-Étienne. Mlle HEURTIER Marinette, 18 rue du Grand Gamet à Saint-Étienne. Cependant, ces deux modes d’engagements demandaient de la part de leurs auteurs certaines connaissances ( barques à proximité d’une côte britannique, moyen de passer les Pyrénées, etc.) et ce n’était pas à la portée de tout le monde. Les autres s’engageaient dans la Résistance. Avec cette autre difficulté que l’on ne s’engageait pas dans cette formation comme on contracte un engagement militaire. Encore fallait-il trouver la Résistance. Le plus sûr, d’ailleurs, était de ne pas perdre confiance en attendant de trouver, car pour qui voulait, ce n’était là qu’un bien mince obstacle. La Résistance, elle ne s’appelait pas encore de ce nom, devait être pour le peuple français quelque chose de neuf , d’inconnu, ce qui en faisait peut-être le charme, mais qui ne manquait pas non plus d’ajouter à ses difficultés. De nombreux livres, films, etc… ont décrit ou prétendu décrire la Résistance. Coups de mitraillette, individu louche jouant le rôle du traître, Vamp blonde, agent double. Tout y est. Souvent on a sorti le plus bel arsenal du film d’espionnage, du film à sensation ! Au début, ce fut un regroupement entre amis, entre quelques personnes sures. Une réunion furtive devant un tapis de cartes, avec un alibi toujours prêt. On était heureux lorsqu’on pouvait se passer des nouvelles ou un message. Un des premiers documents fut une photo prise clandestinement en Alsace, et représentant une statue d’un général français détruite par les allemands et des affiches de propagande allemande représentant un balai chassant un coq, une statue de la République et diverses choses de culture spécifiquement française avec cette légende (en allemand) : " Chassons toutes ces gauloiseries ". D’autres fois, on tapait quelques nouvelles à la machine, et on faisait circuler ces papiers. Il arrivait qu’au bout de huit ou quinze jours, les papiers revenaient à leurs auteurs par une autre voie que celle du départ. En 1941, commencèrent à naître les premiers journaux clandestins : Les Petites Ailes, La Liberté (qui ne dépassèrent pas cette année là). Les Petites Ailes étaient imprimées à Toulouse et amenées dans différentes régions par des convoyeurs bénévoles ; d’ami en ami. La Liberté venait de Marseille. L’action de la police décima le personnel volontaire de ces premiers organes qui cessèrent leur parution. Mais, dans chaque ville, s’étaient constitués des groupements et chacun essayait de faire le maximum. C’est ainsi que naquirent les journaux suivants : " L"Espoir (Saint-Etienne), Franc-Tireur (Lyon) ; Combat, Libération ". Chacun de ces derniers devait, à la Libération du territoire, donner naissance à un journal quotidien. Le format de ces numéros était variable : L’Espoir 44 x 12, Franc Tireur, Combat et Libération : 30 x 40. C’était un délicat problème à une époque où l’on ne trouvait rien que de se procurer du papier nécessaire à l’impression. Il fallait s’adresser au marché noir et se munir de papier qui, par sa qualité, sa marque de fabrique, ne trahît pas son origine. Le problème de l’impression n’en était pas moins délicat. La police avait pris une épreuve de toutes les Linotypes des imprimeries, et il était impossible de faire le plan nécessaire à l’impression sans attirer l’attention. Parfois on rencontrait un magasin de matrices qui avait échappé à l’investigation policière. Mais il ne devait servir qu’à cette besogne pour ne pas éveiller la méfiance, si on s’en était servi pour des travaux nouveaux. D’autre fois, on trouvait un typographe ainsi, qui acceptait de monter, à la main et à l’aide de caractères mobiles, une ou deux pages de journal. Ensuite venait l’impression proprement dite. Elle se faisait avec la complicité d’un maître imprimeur après le départ de son personnel. Encore fallait-il prendre les précautions nées de ce que le bruit provenant de la marche des machines en dehors des heures normales de travail n’attirât point l’attention du voisinage. Après, c’était le départ des journaux qui étaient " planqués " chez des amis, en attendant leur départ et leur diffusion. Pour tromper la vigilance de la police, cette diffusion commençait souvent dans une ville éloignée du lieu d’impression. En 1942, les différents mouvements de Résistance s’unirent. Ils organisèrent leur propagande, leur diffusion. C’est ainsi qu’en 1943, il était distribué, gramme par gramme, une moyenne de cent tonnes de papier clandestin à la barbe de la Milice et de la Gestapo. Enfin, en 1944, la presse clandestine " tirait " à deux millions et demi d’exemplaires. Cette presse eut sa gloire, ses héros, mais aussi ses martyrs. Et pendant que certains distribuaient les informations de vérité, d’autres s’appliquaient à d’autres tâches. On utilisait dans la mesure du possible les compétences. Des radios étaient fébrilement recherchés, parce que rares d’une part, et parmi eux tous n’étaient pas décidés à " travailler pour la cause ". Ils servaient à passer les messages à Londres. Vite repérés par les voitures de radiogoniométrie, ils tombaient souvent entre les mains des adversaires. On ne leur pardonnait pas, et ils étaient fusillés souvent sur place. Rares sont ceux qui en revinrent. Dès 1942, les armes commencèrent à être parachutées en France et l’honneur revient au groupe Espoir, de Saint-Etienne, d’avoir reçu le premier parachutage de zone non occupée dans la plaine du Forez, près de Montbrison. Ces parachutages se faisaient évidemment à la campagne avec la complicité d’un cultivateur. Il fallait choisir un jour où la nuit était claire, de préférence lorsque la lune éclairait le lieu d’opération. Ce jour était décidé par le commandement des TFL à Londres (BCRA) en liaison avec la RAF. La veille, ou parfois le jour même, un message en langage conventionnel passait à la radio de Londres. Les membres de l’organisation se rendaient alors sur le terrain d’opération qu’ils délimitaient à l’aide d’un éclairage sommaire (lampes de poches) tout en prenant bien garde de ne pas se faire repérer par les gendarmes, polices, milices, troupes ennemies à l’affût. Au moment où l’avion allié rodait au dessus du terrain, un échange de signaux lumineux convenus se faisait et l’appareil lâchait son matériel qui descendait, ralenti dans sa chute par des parachutes. Le matériel était enfermé dans des grandes caisses métalliques ou conteneurs. Il y avait là mitraillettes (de fabrication anglaise Sten-Mark) ; balles ; munitions diverses ; plastic crayons ; détonateurs ; tabac ainsi que toutes les vivres nécessaires pour les maquis. Souvent, les parachutes étaient détruits. D’autres fois, ils étaient partagés par les membres de l’opération et servaient à faire des chemises (le tissus manquait en ce moment) ; suprême imprudence qui fit reconnaître bien des résistants. Le matériel parachuté devait être " planqué " soigneusement par les paysans complices (meules de pailles, etc…) avant d’être distribué. Les trois grands mouvements de Résistance qui existaient en 1942 étaient FT (Francs Tireurs), CL (Combat Libération). Il y avait aussi quelques mouvements locaux : l’Espoir, le Coq Enchaîne, Bir Hakeim. En 1943, ils fusionnèrent tous et formèrent les MUR (Mouvements Unis de Résistance). Ce fut alors une véritable organisation souterraine où chacun avait sa tâche bien particulière. La capitale de la Résistance fut sans conteste Lyon. La veille cité Rhodanienne avec ses tramways, ses traboules, ses quais et avenues larges et droites et ses ruelles tortueuses d’autre part, était toute désignée pour ce jeu infernal qu’était la Résistance. Grimper dans un tramway, redescendre deux arrêts plus loin et après que le receveur eût donné le signal de départ était le meilleur moyen pour un clandestin de se rendre compte s’il était poursuivi. Les corridors (allées) qui font communiquer deux rues ou même tout un quartier étaient le meilleur moyen de " semer " un policier trop curieux des activités d’un résistant. Le caractère froid du Lyonnais, qui se confie peu, était le meilleur champ sur lequel pouvait germer la graine du Gaullisme. Clermont-Ferrand, Bordeaux, furent d’actifs centres de résistance, mais Lyon en fut l’âme et la direction. Cordelier, Cours Gambetta, Avenue de Saxe, Place Raspail : autant d’avenues, de places publiques, autant de lieux de rendez-vous des agents de liaison. Je ne vous ai pas encore présenté ce personnage. Ce rôle fut confié, lors de la perfection des MUR, à de jeunes volontaires, réfractaires au STO, qui vivaient en ville avec une fausse identité. L’agent de liaison était d’autant plus suspect au policier que son jeune âge le désignait tout de suite comme un STO possible, et par là comme un réfractaire éventuel. Néanmoins, camouflé derrière une fausse carte d’identité qui ressemblait comme deux gouttes d’eau à une vraie, il passait ainsi à travers tous les contrôles. Mais il y avait danger pourtant, car si la carte était même parfois plus ressemblante qu’une vraie, un gendarme envieux pouvait demander à l’intéressé son état civil, et il ne fallait pas confondre le vrai avec le faux, surtout lorsqu’on changeait de peau plusieurs fois par jour ! Ce rôle d’agent de liaison était ingrat, car l’intéressé ne semblait pas faire de travail actif. Il arrivait sur le lieu du rendez-vous porteur de deux ou trois enveloppes, autant de messages, rencontrait un autre agent de liaison ; ils échangeaient leur courrier et repartaient dans des directions différents. Il allait ensuite lever une boite aux lettres (voir plus loin) et enfin, après avoir pris les précautions nécessaires, arrivait au bureau où se tenait un chef. Travail silencieux, dont on ne voyait jamais l’effet. Cela devenait pour notre courrier un automatisme qui le gênait, car il avait l’impression de ne pas rendre de services. Et pourtant, malheureusement, il arrivait parfois un message à toute l’organisation : l’agent de liaison de tel service a été arrêté par la Gestapo hier soir ; attention, tel lieu de rendez-vous est grillé. Le système de sécurité entrait en action ! La boite aux lettres, personnage muet. Une simple boite aux lettres, dans un numéro de rue, prêtée avec la complicité du concierge ou du propriétaire de l’immeuble. On y accrochait un nom fantaisiste, et chacun y déposait le courrier pour le service intéressé. La boite était levée deux fois par jour par un agent de liaison. |

SR = Service de Renseignement

| Les M.U.R. avaient leur

SR propre, destiné à recueillir tous les renseignements

susceptibles d’intéresser les Alliés. Synonyme de

2e Bureau, ce SR avait une tâche délicate, vaste et difficile.

Ce travail d’espionnage existait aussi en dehors des M.U.R. dans

les organisations spécialisées pour ce seul travail :

les Réseaux (Réseaux Gallia, Mythridate, etc.). Contrairement

à l’idée que le roman ou le cinéma a répandu

sur ce travail, l’espionnage est la tâche la plus ardue,

la plus ingrate, la plus fastidieuse qu’il soit et qui demande

le plus de désintéressement. Les coups de maître

tels qu’on les écrit dans les films, dans les livres, sont

l’exception et l’essentiel de cette activité consiste

à passer des renseignements qui pour celui qui les " passe

" n’ont généralement aucun sens. L’agent

de renseignement à la base, à l’air de faire un

véritable "travail de singe " en fournissant un renseignement

qui lui paraît idiot et dépourvu d’utilité.

En réalité ce renseignement sera " recoupé

" en haut lieu avec d’autres, provenant d’agents différents,

et ce regroupement donnera naissance à une solide information,

mais que l’agent de la base ignorera toujours, c’est à

dire dont l’utilité première lui échappera

toujours. Des exemples de renseignements : un agent de SR circulait dans une rue. Il voyait passer la voiture d’un général allemand qu’il reconnaissait immédiatement à son écusson. Il notait soigneusement le numéro, l’arme (WH = Wehrmacht – W4 = Luftwaffe), l’heure, la direction de la voiture et transmettait cela à son service ! D’autres fois évidemment, l’agent pouvait rencontrer un " tuyau de valeur ", mais la chose était rare |

Service Faux Papiers

| Au début de la lutte,

il était parfois difficile, lorsqu’un ami avait été

repéré par la police, de le soustraire à ses investigations.

Il était caché chez des amis, mais ne pouvait sortir qu’avec

mille précautions, et par là même était inutilisable.

C’est alors qu’on essayait de lui donner une fausse identité.

Jusqu’en 1942, c’était toute une complication de

trouver un commissaire de police patriote qui acceptait de fournir une

fausse pièce officielle. Par la suite, les M.U.R. ne s’embarrassèrent

pas pour si peu. Ils feraient fabriquer les faux cachets, faux tampons,

fausses cartes, et dès 1943 le service F.P. était toute

une industrie. Dans chaque centre de résistance il existait.

On donnait une photo, et une ou deux heures plus tard, juste le temps

d’assurer les liaisons, on vous rapportait une identité

nouvelle où il y avait une fausse carte d’identité,

fausse carte de travail, faux certificat d’un vrai ou faux employeur

et tous les papiers possibles et inimaginables ! Ils étaient

parfois mieux faits que les vrais et ensemble demandaient vingt fois

moins de temps que n’en demande encore aujourd’hui la fabrication

d’un seul. Exemples de F.P. : fausses cartes employés SNCF, fausses cartes inspecteurs de police, fausses cartes inspecteurs de la Gestapo, fausses cartes étudiants, etc. |

Les Groupes Francs

| Voici maintenant les "

durs " de l’affaire. C’est aux Groupes Francs, les

GF comme on les appelait, que devait revenir l’honneur des travaux

non dénués de difficultés et où il fallait

du courage et de la volonté. Voici à titre d’exemple une opération de GF qui eut lieu à Saint-Etienne en septembre 1943. Robert Kaku, dit Renaud, chef départemental de Libération, puis des M.U.R., vient d’être arrêté. Ayant tenté de s’enfuir au moment où la Gestapo l’appréhendait, il fut blessé à la cuisse par une balle de revolver. En attendant l’interrogatoire, il est hospitalisé à l’hôpital dans un pavillon spécial à l’usage des détenus et étroitement gardé par des agents de police français. Ses amis décident de le libérer, car les allemands savent qui il est, et il risque gros. Ils commandent alors un commande de GF. Ceux-ci arrivent de Lyon munis de deux ou trois " tractions avant " noires, voiture classique de la Gestapo, et déguisés en soldats boches. Ils se présentent à la garde, sortent des papiers officiels nantis de nombreux coups de tampons à croix gammée, et qui sortent tout droit du service FP. Avec un faux accent allemand (tout est faux !), ils réclament leur prisonnier et signent une décharge qu’ils remettent aux policiers. Huit jours plus tard, la vraie Gestapo (cette fois) de Lyon demandait le prisonnier. Et la Gestapo de Saint-Etienne de répondre : mais puisque vous êtes déjà venu le chercher… La police boche s’y perdait elle-même ! Malheureusement, Renaud devait être arrêté trois semaines plus tard, car pour un résistant point n’était de répit. Et il devait mourir, fusillé à Saint-Genis Laval en août 1944. Mais pour les GF, cette opération n’avait été qu’un amusement |

Le Plastic, ou 808

Ces deux

termes désignaient deux choses légèrement différentes

par leurs propriétés, mais qui étaient toutes

deux de terribles explosifs. Il n’y avait en somme pas plus

de différence entre les deux qu’entre mélinite

et dynamite. On employait indifféremment l’un ou l’autre,

tout en préférant le plastic au 808, car il était

plus malléable. Le seul ennui de cet explosif était

son odeur qui tenait du pétrole à la peinture cellulosique

sans être d’ailleurs ni de l’un ni de l’autre.

Odeur caractéristique tenace et qui imprégnait une valise

où on l’avait transporté même quinze jours

après. Danger, car boches et flics avaient été

habitués à le reconnaître et ils ne s’en

privaient pas. Le plastic était malléable, comme de

la pâte à modeler, et pouvait prendre la forme qu’on

désirait lui donner, être enfermé dans une boite

de conserve, une lampe de poche, etc… Tant qu’il n’était

pas convenablement amorcé, c’était le plus inoffensif

des corps. Il ne craignait ni les chocs, ni la chaleur. On pouvait

l’enflammer : il brûlait vivement sans exploser. Mais

par contre, lorsqu’il était amorcé par un détonateur

spécial, il devenait le plus brisant des explosifs, faisait

sauter la vitrine d’un " collabo ", coupant en deux

un rail, détruisant la pièce essentielle d’une

machine. Il existait d’autres appareils plus perfectionnés, des détonateurs que l’on posait sur le rail et qui partaient au contact du boudin de la roue de la machine parfois avec un retard de deux secondes pour permettre à la locomotive de passer et d’éviter au mécanicien et au chauffeur un accident ! Un autre détonateur, ou le détonateur électrique, avait la particularité de partir lorsqu’on envoyait un courant électrique sur ses deux pôles. Il permettait donc de faire partir une bombe à distance. On reliait le détonateur à une pile de lampe de poche et on mettait le contact. Plus simplement encore, on reliait le détonateur à la dynamo d’un vélo et on actionnait le pédalier. Ce dangereux arsenal d’armes portatives était encore muni de bombes spéciales, dits aimantées. C’était des bombes ordinaires mais munies de deux gros aimants aux extrémités, qui les maintenaient attachées comme une ventouse sur toute surface métallique, en fer ou en acier. Il suffisait notamment en passant près d’une machine, de plaquer la bombe sur une bielle ou tout autre organe pour qu’elle s’y fixât toute seule. On avait mis un crayon de couleur voulue, et elle sautait au moment voulu. La grenade à fourchette, de la grosseur d’une orange, mais allongée, était très dangereuse. Amorcée, tant qu’on la tenait dans la main, elle ne risquait rien ; mais sitôt lâchée, dans un délai de deux secondes, elle éclatait. Il fallait donc en la lâchant savoir la lancer à l’endroit voulu … A cela ajoutons la bombe incendiaire, d’emploi plus délicat, et l’arsenal ne sera pas complet car j’en passe et des meilleurs. Comme organe de défense, la mitraillette bien connue et sur laquelle il est inutile de revenir. Tel était, en gros, la panoplie du terroriste. Tout cela se trouvait dans une case ou dans un local. Furtivement, un moniteur apprenait à l’apprenti " bombiste " à se servir de ces engins meurtriers. Ce local servait généralement de dépôt. Les boches étaient très friands de ce genre " d"appartements ", et ne pardonnaient que rarement à ceux qui étaient pris en de tels lieux |

Le Maquis

Le Maquis

n’est pas la Résistance. Tout au plus pouvait-on dire

qu’il en fût le fils. Les Maquis ne se formèrent

que tardivement, à partir de 1943 seulement. Ils furent un

paragraphe nouveau de la grande épopée. Ils naquirent

du S.T.O. et des réquisitions d’ouvriers appelés

à travailler en Allemagne. Jusqu’alors, et il faut le

dire, le peuple n’avait pas eu justement conscience de ce qui

lui était arrivé, de ce qui était arrivé

à la France (je parle ici pour la zone non occupée).

Lorsque le boche, le 19 novembre 1942, passa la ligne de démarcation

pour occuper tout le pays, ce fût différent. Ce contact

plus proche d’abord, les réquisitions massives ensuite,

et l’étoile du Maréchal qui pâlissait alors

qu’elle avait été pour beaucoup une " étoile

de Messie ", tout cela donna un vigoureux coup de fouet à

la population qui prit conscience de son état. Les ouvriers

refusèrent de partir. Ils prirent contact avec la Résistance

qui les dirigea sur les Maquis où ils furent commandés

par des résistants de la première heure qui, par suite

de leurs activités passées, avaient dû se réfugier

à la campagne. Tous d’ailleurs ne se résignaient

pas à cette réclusion. Certains la refusaient. Et on

les voyait, grillés à Saint-Etienne, qui réapparaissaient

à Lyon, à soixante kilomètres, avec une identité

nouvelle, reprendre la lutte avec plus de cœur encore. Il en

est même qui parcoururent ainsi plusieurs départements

pour finir un beau jour entre les mains de la Gestapo. Et les copains

concluaient : depuis qu’il travaillait, et avec toutes les alertes

qu’il avaient eues, il aurait bien fait de se mettre au vert

quelques temps dans un Maquis ! Il ne faudrait quand même pas

croire que le Maquis était un lieu de repos. Les Maquis eurent

leurs victimes et en nombre élevé, mais c’était

le combat au grand jour, à ciel ouvert, bien différent

de la lutte menée en ville où l’ennemi sournois

tournoyait autour de vous, pour vous atteindre au moment où

l’on s’y attendait le mois … Le rôle militaire des maquis était de couper les voies ferrées, de harceler l’ennemi sur ses arrières, et c’était alors le combat à armes inégales, la mitraillette du maquisard opposée au char d’assaut du boche. Ce dernier redoutait terriblement le maquis et pour cela ne lui pardonnait guère. Lorsqu’ils étaient pris, les maquisards étaient fusillés sur place, ou bien traînés dans des cachots en attendant d’être achevés sauvagement après des tortures innombrables. |

Le Noyautage

Ce tour

d’horizon de la Résistance serait incomplet si l’on

ne parlait pas des services publics qui étaient l’objet

de l’attention soutenue de la Résistance. Il n’était pas en 1943 / 1944 un endroit où il n’y eut pas un envoyé volontaire et discret de la France Combattante. Malheureusement, les coupes sombres que pratiquèrent la réaction ennemie et la trahison de Vichy, la collaboration, et la Milice empêchèrent souvent les résultats d’être effectifs. Cependant, si l’on réalise l’effort de la Résistance à l’état de nos voies de communication à la Libération, on se rend compte du travail accompli, d’autant plus délicat qu’il avait été entièrement souterrain, à la barbe de l’occupant. Les pionniers de la Résistance avaient dû surmonter des obstacles énormes, perdus dans la grande masse de l’indifférence et de l’hostilité, et nous devons rendre ici hommage à l’homme du 18 juin qui, tout seul, contre vents et marées, n’en eut pas moins de courage de lancer son appel : Charles de Gaulle. Résistance, malheureusement, devait souvent être synonyme d’arrestation … et après ? … Mystère. On ne savait pas ce que devenaient les camarades de la veille. On en fusillait bien une partie, mais les autres ? Ils allaient de prison en prison. |

Arrestations

La répression

commença avec la Résistance. Déjà, en

zone non occupée, " du temps du Maréchal ",

on arrêtait et on arrêtait ferme. Les " policiers

du Maréchal " n’étaient pas toujours de braves

gens, et les côtes cassées, les pieds brûlés,

coupés des patriotes sont là pour en témoigner.

Ceux qui furent arrêtés les premiers, vers 1941 / début

1942, arrivèrent à s’en tirer devant un tribunal

militaire et, si leur cas n’était pas trop grave, avec

quelques mois ou un an de prison. Les juges, sur les ordres de Vichy,

devinrent plus sévères et on condamna ferme. Pétain

institua le Tribunal d’Etat, où l’on jugeait à

la tête du client au mépris des lois. Les détenus

patriotes étaient enfermés dans les prisons, et on ne

prenait même pas la peine de les séparer des assassins

et des brigands. Cela aussi faisait partie de la répression

… Il est bon de noter ici qu’avant que les allemands ne pénètrent en zone non occupée, la répression policière était déjà très sévère. Elle était d’ailleurs le seul fait de la police française. Leurs succès n’étaient pas acquis par des recherches patientes et raisonnées, mais par le jeu du hasard et des dénonciations. Menaces et coups étaient leurs principaux moyens pour obtenir des aveux. Ils n’étaient d’ailleurs pas du tout au courant des activités de la Résistance et l’idée qu’ils s’en faisaient était la plupart du temps fausse. Ce ne devait être que bien plus tard, aux approches de la Libération, que les policiers devinrent résistants. Les prisons où étaient jetés les résistants étaient très mauvaises, sales, et les conditions d’hygiène très rudimentaires. Les repas consistaient souvent en une " gamelle " contenant une soupe claire avec quelques légumes dans le fond : choux verts, carottes. Les prisonniers politiques étaient astreints à la même discipline que les détenus de droit commun. Les conditions de vie du camp de Mauzac (Dordogne) où était repliée la prison du Cherche-Midi de Paris sont très exactement décrites dans les livres suivants : Jean Hauges : France pour toi (p. 117-134) – Editions Servir à Besançon. Colonel >>Rémy : Mémoires d’un combattant de la France Libre tome 1 (p. 407-417). L’arrestation proprement dite pouvait avoir lieu de plusieurs façons. La plus classique consistait, pour la Gestapo, à arriver vers 5 heures du matin chez l’intéressé. Brusquement réveillé, celui-ci ouvrait et se trouvait devant deux brutes, revolver au poing, qui le sommaient de lever les mains, en disant : " police allemande, haut les mains ". Puis, c’était la mise à sac de l’appartement. On cherchait évidemment les tracts, les armes, mais on marquait un intérêt assez poussé pour les bijoux et les objets de valeur. D’autre fois, le résistant avait rendez-vous. Au lieu de trouver son partenaire, il rencontrait trois hommes à allures suspectes, imperméables clairs, main droite dans la poche. Il réalisait immédiatement que le rendez-vous était grillé, faisait demi-tour, mais les policiers qui avaient compris sa manœuvre l’interpellaient et c’était le classique " haut les mains ". A cinquante mètres stationnait une traction ou une 402 noire qui emmenait les gestapiens et leur prise. D’autres résistants " tombèrent " dans le train, à la sortie d’une gare, bêtement, parce qu’un contrôle avait fait découvrir une arme, un tract. Les réunions étaient autant que possible évitées, car c’était un morceau de choix pour la police, quand elle parvenait à en déceler une. A Lyon, capitale de la Résistance, la Gestapo arrivait à arrêter une moyenne de cinquante personnes par jour en 1943, parmi lesquelles il fallait compter une bonne vingtaine de résistants. Malgré ces coupes sombres qui décimaient ses rangs, la Résistance à l’oppression n’en accroissait pas néanmoins ses effectifs, et ses moyens. Les victimes étaient conduites au siège de la Geheime Staatspolizei (Gestapo), qui était situé d’abord à l’Hôtel Terminus, près de la gare de Perrache, puis ensuite avenue Berthelot, à l’école de santé militaire. On entassait les prisonniers dans une cave de l’établissement, assis sur des chaises espacées de deux mètres et toutes tournées vers le mur ; une sentinelle allemande surveillait tout le monde en répétant toutes les cinq minutes avec le plus bel accent teuton : " bas barler ", car évidemment c’était souvent le lieu de rencontre d’amis, voire de camarades de la Résistance qui ne demandaient qu’à se mettre d’accord sur ce qu’ils diraient à l’interrogation sur leur cas respectif. Les boches auraient pu séparer les complices, mais ils étaient trop peu astucieux pour penser que les français enfreindraient la consignes et se permettraient de discuter de leur cas à voix basse. L’interrogatoire avait lieu dans les locaux de l’ancienne école, par un ou deux inspecteurs de la Gestapo flanqués d’un interprète. Ils ne le cédaient pas en violence aux interrogatoires de la police française. Les allemands avaient même perfectionné le système en inventant le trop fameux procédé de la baignoire. Il consistait à plonger le prévenu, au mois de janvier, dans une baignoire contenant de l’eau glacée, lui maintenant la tête sous l’eau pendant quelques minutes, le retirer, à le plonger à nouveau et ainsi de suite. D’autres fois, ils faisaient mordre leur prisonnier par un chien. Toutes les tortures furent employées, jusqu’à martyriser les propres parents (femmes, enfants) du prévenu devant lui pour le faire avouer ! Devant ces supplices, d’aucuns perdaient la tête et avouaient. D’autres, conservant leur sang-froid, tenaient jusqu’au bout, et certains même jusqu’à la mort. Le prisonnier était alors reconduit dans la cave, en attendant son transfert à Montluc. Celui-ci était réalisé à l’aide de camionnettes ouvertes vers l’arrière, dans laquelle les boches introduisaient une douzaine de leurs proies, attachées deux par deux, main droite à main droite, pour gêner les mouvements en cas d’évasion. A la portière de la voiture, deux soldats armés de fusils mitrailleurs. La camionnette était suivie à cinquante mètres par une voiture de tourisme (traction ou 402) dans laquelle prenaient place quatre agents de la Gestapo armés de mitraillettes. Cette précaution existait depuis que la Résistance avait contraint la camionnette de stoppée et l’avait délivrée de son contenu, parmi lequel se trouvait précisément le chef des Groupes Francs. D’autre part, et toujours pour éviter qu’une telle attaque se reproduisit, le camion empruntait à chaque voyage un itinéraire différent. |

Montluc

Le but

de ce voyage était la prison militaire que les allemands occupaient.

Elle se trouve à côté du Tribunal Militaire :

c’est Montluc, grande bâtisse en ciment armé, de

trois étages, comprenant environ deux cent cellules plus une

salle commune et une baraque dans la cour, réservée

aux israélites. Chaque cellule mesure 1,80 m x 2,20 m. Elle

est munie d’une lucarne située à 2,6 m au-dessus

du sol. Trois paillasses reposaient à terre. Quand on les avait

remplies de paille, elles avaient dû être assez douces

(relativement), mais comme on ne changeait jamais la paille, elles

étaient devenues aussi dures que le sol en béton. D’autre

part, c’était un refuge de premier choix pour une armée

de puces et de poux. Les punaises, plus délicates, s’enfonçaient

dans les anfractuosités des murs. Dans cet espace de 1,8 x

2,20 m vivaient en général six hommes (certaines cellules

en eurent jusqu’à huit). La nuit, ils couchaient "

en sardines " dans le sens de la largeur. Le matin, ils se levaient,

mettant un peu d’ordre dans la cellule, et attendaient que le

soir vint. Ils ne sortaient que dix minutes par jour. On menait cinquante

prisonniers qui devaient pendant ce temps se laver, nettoyer leur

linge, et ne disposaient que de dix robinets. L’armée

allemande leur distribuait à midi une soupe qui n’était

rien d’autre qu’un brouet clair dans lequel un morceau

de rutabaga se battait en duel avec un morceau de rave, et le soir

un morceau de pain. Il était interdit de fumer, et de posséder

un crayon. Mais un français est toujours astucieux, et sur

les six codétenus, il y en avait au moins un qui avait "

passé " à la fouille un bout de crayon avec lequel

il dessinait des cartes sur des petits bouts de carton provenant de

boites de pharmacie que la famille était autorisée à

envoyer. Alors c’était d’interminables belotes,

bridges, et même poker dont l’enjeu était une monnaie

de singe en bouts de papier, le tout sur une couverture avec une autre

toujours prête à étendre sur le jeu lorsque se

faisait entendre le pas lourd des gardiens dans le couloir. Car le

jeu était toute la richesse et le passe-temps d’une cellule

et les pauvres détenus y tenaient … La journée était terriblement longue. On se lasse vite des cartes, surtout quand on ignore le sort que l’avenir vous réserve. Chacun racontait ses souvenirs, ses projets. On racontait des histoires et surtout des menus, des banquets, des recettes culinaires. La faim qui tenait les pauvres détenus leur faisait faire des rêves gastronomiques. On commentait les dernières nouvelles que l’on avait recueillies le matin au lavabo, et les bobards allaient leur train. On communiquait également avec les cellules voisines en frappant sur les murs un nombre de coups égal à la place de chaque lettre dans l’alphabet. Par exemple : A = 1 coup, D = 4 coups – M = 13 coups, etc. Ce procédé était long et difficile à suivre. Il avait aussi la particularité d’énerver les allemands qui entendaient ces conversations à travers les murailles. La nuit de Noël 1943 fût particulièrement pénible à Montluc. Il y avait eu le soir vers 9 heures une tentative d’évasion qui fût éventée, et les sentinelles tirèrent à la mitraillette sur les évadés, les tuant. D’autre part, un prisonnier du premier étage, atteint d’une crise de foie aiguë, geignit toute la nuit, laissant croire à tous les prisonniers inquiets que les boches avaient blessés un français et qu’ils le laissaient ainsi sans soins, chose dont ils étaient bien capables… Chacun vivait dans la perpétuelle angoisse du lendemain, surtout quand on apprenait les mauvaises nouvelles : untel fusillé, untel condamné à mort ; à qui le tour. Les puces, les poux, les punaises ajoutaient encore à cette vie déprimante, et souvent aussi les prisonniers étaient couverts de " gale ". Il était courant qu’un détenu tuât ses cinquante puces par jour. Cela arrivait même à faire partie des distractions. Chaque matin après le réveil, l’habitude voulait que chacun se mit à la recherche de ses puces. On pliait alors soigneusement sa ou ses couvertures, et on cherchait alors dans tous les plis. Cela demandait une demi-heure. Lorsqu’on entrait à Montluc, il semblait que l’on ne pouvait pas y vivre plus d’une semaine. Pourtant, les jours s’écoulaient, et les semaines aussi. Certains séjournèrent neuf mois dans cet enfer. Lorsqu’il avait passé deux à quatre mois à Montluc et lorsque son instruction était terminée, après plusieurs voyages à la " santé ", le résistant malchanceux était appelé à partir pour l’Allemagne. La première partie du voyage s’effectuait par chemin de fer, dans des voitures à voyageur normales, mais dont les fenêtres étaient cadenassées et avec des sentinelles dans le couloir. La Croix Rouge, à qui il faut rendre hommage, ravitaillait soigneusement les prisonniers à chaque halte du voyage qui les acheminait sur Compiègne. Compiègne, première étape vers l’inconnu, s’appelait hypocritement " Front stalag 122 " et laissait croire à chacun qu’il serait traité comme un prisonnier de guerre d’après la loi internationale. Après un séjour d’environ un mois à Compiègne, qui était le grand lieu de rassemblement de tous les déportés de France, c’était le grand départ, cette fois vers le Grand Inconnu. On commençait par fouiller minutieusement les prisonniers, ne leur laissant que leurs vêtements sans aucun objet quels qu’ils soient ; les bagages étaient mis à part. Ils ne devaient plus les revoir d’ailleurs. |

Le Grand Inconnu

Buchenwald |

|

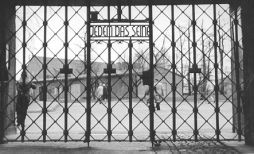

Porte d'entrée du camp " à chacun son dû " |

Buchenwald (la forêt de hêtres) se trouve en Thuringe, à douze kilomètres de Weimar sur une colline. Le côté de la colline exposé au midi était réservé pour les casernes SS. Il y avait aussi les garages de la division Totenkopf, pouvant abriter près d’un millier de véhicules, garnis également de réserve. Il y avait aussi l’usine, une firme de l’ingénieur Sancksel. Enfin au Nord, bien exposé au froid et à l’humidité, le camp : le Konzentrationslager Buchenwald.

A Buchenwald, il n’y avait pas d’hommes, mais des " Häftling ", vêtus du fameux habit rayé (de Schutzhaftlager). Il fallait voir avec quel mépris les SS prononçaient ce mot. Les soldats de la Werchmart étaient remplacés par les tueurs à gage SS, avec le Schutzhaftlagerführer, ses officiers, sous-officiers et soldats. Les détenus étaient logés dans des baraques en planche, sur des châlits à étages (trois châlits superposés). Une paillasse de fibre de bois, large de 80 cm, dure comme fer pour deux hommes. Lever : 5 heures. Il fallait se nettoyer, boire le " café ", eau tiède vaguement colorée, légèrement sucré une fois par mois. Chacun touchait un morceau de pain et à 5 h ½, tout le monde sur la place d’appel. Alors tout le camp, environ vingt à trente mille hommes suivant les jours, montait sur l’immense place, en rang par dix, et débouchant de cinq côtés à la fois. Ce n’était là qu’un rassemblement qui durait quelques minutes avant le groupement par commando. A la tête de chaque commando un Kapo, généralement un allemand, détenu politique, mais qui n’en avait pas moins pour autant, bien des fois plus de haine à l’égard de ceux qu’il commandait, surtout à l’égard des détenus français. Depuis dix ans dans le camp, le Kapo s’était fait le complice des SS qui lui faisaient toute confiance, puisqu’ils ne pénétraient que rarement dans le camp. Sous les ordres du Kapo, plusieurs Vorausbeiter (contremaîtres), eux-mêmes commandant quelques Schieber (surveillants). Le commando sortait du camp et allait au travail. Devant la porte, il y avait de la musique. Appliquant la consigne Kraftdurch Freude, l’administration SS offrait aux détenus un petit concert matinal au moment où ils franchissaient la porte et pour les mettre en train ! La musique était un commando à part, avec son Kapo et ses vingt musiciens dont l’uniforme rendrait jaloux. Les cliques des cirques Pinder ou Amar que l’on voit chez nous : costume rouge pourpre avec des parements dorés. Le cynisme n’était quand même pas poussé aussi loin qu’à Auschwitz, où on jouait des tangos. Les Häftling allaient à leur travail, avec leur musette sur le dos qui contenait leur bout de pain (pour la journée). D’aucuns allaient à l’usine, d’autres aux garages où on refaisait la chaussée, d’autres encore entretenaient les conduites d’eau et les égouts (Eutivässerung). Il fallait travailler là jusqu’à 18 h. Le soir, avec une demi-heure de pause à midi, où l’on servait un autre " néocafé " pas plus sucré que celui du matin. Cet espace, où les détenus travaillaient, était entouré d’une ceinture de sentinelles disposes à quelques mètres les unes des autres, et cela sur une circonférence de plusieurs kilomètres. Des SS parcouraient les chantiers dans chaque sens, et il fallait bien prendre garde de ne pas être surpris à ne rien faire. D’ailleurs, Kapos et Voralberler de leur côté montaient aussi bonne garde. Lorsqu’arrivait l’après-midi, la pelle commençait à peser dans les bras du terrassier, qui devait poursuivre cependant jusqu’à 6 heure. Tout détenu pris assis sur le lieu de son travail était aussitôt accusé de sabotage et condamné à être pendu au bloc 61, dont nous reparlerons. Le travail se poursuivait par tous les temps : vent glacial, pluie, neige et quelque fois il rentrait le soir au block le Haftling épuisé n’avait même pas le moyen de sécher ses vêtements, qu’il endossait mouillés le matin suivant. Le mois de février 1945 fut particulièrement terrible à Buchenwald. Les allemands fuyaient de Pologne devant la pression des armées russes. Ils évacuaient alors le camp d’Auschwitz. Il en arriva environ dix mille à Buchenwald. Ils avaient dû traverser toute l’Allemagne par –20° de température, entassés sur des wagons tombereaux. Il va sans dire que des wagons entiers de cadavres entrèrent en gare ce jour là. Les autres ne valaient guère mieux. Ils se traînaient littéralement et sur le parcours de la gare au camp, il y avait tous les vingt mètres environ un évacué d’Auschwitz, mort de froid, qui essayait encore, sans y parvenir, à gagner le camp. Il pouvait même à peine remuer un membre. Des charrettes emmenaient directement au crématoire les tas de cadavres empilés comme des bouts de bois, sur le quai de la gare. Sur le quai de la gare, on pouvait d’ailleurs voir, ce soir là, une femme SS qui arrivait à la caserne, désignant les morts avec un sourire sardonique, dire : " Krematorium Krematauri ". On entassa tous ces nouveaux venus au " petit camp " et l’afflux soudain fut tel qu’ils ne tenaient pas tous dans les blocks, même debout. Chaque soir, il y avait, à la porte de chaque baraque, une centaine de Häftling qui ne pouvaient rentrer et qui devaient passer la nuit dehors par –10 à –15°. Dans ces conditions, la mortalité augmenta dans des proportions incroyables, pour atteindre près de quatre cent par jour (environ un pour cent). L’Allemagne encerclée manquait de charbon, et le Krematorium était à l’arrêt. Comme il fallait faire disparaître ces morts, causes possible d’épidémies, les SS les firent ensevelir dans une ancienne carrière, immense trou de 50 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur, où ils les faisaient jeter d’en haut, pêle mêle, alternant une couche de chaux et une couche de détenus, réduits par la faim à l’état squelettique. La vie dans ces camps était bestiale et brute. Les SS voulaient anéantir toute pensée. Ils avaient même été jusqu’à condamner de la peine de mort tout acte extérieur de religion. Tout écart à la discipline était sérieusement condamné et il n’y avait pas de pardon. Parmi les méthodes les plus en vue pour faire disparaître quelqu’un, il y avait la pendaison. Le crématoire possédait d’ailleurs quatre crochets qui servaient de potence. D’autre part, il y avait une potence portative que les boches amenaient sur la place ‘appel et ils pendirent un soir d’hiver 1944 un polonais accusé de tentative d’évasion devant tout le camp réuni. Ils avaient bien pris soin d’éclairer la scène avec de puissants projecteurs. Une autre fois, ils exposèrent quatre hommes, tous nus, en plein vent, pendant une longue nuit d’hiver. |

Le block 61

Personne ne passait jamais devant le block 61 sans baiser les yeux. Il était un camp dans le camp, lui-même entouré de barbelés, et personne n’y entrait qui n’en sortait pas les pieds les premiers. Quand on parlait du bloc 61, on parlait à voix base. C’était le block des cobayes. En principe, on y envoyait des détenus coupables d’une légère irrégularité, mais quand on n’en avait pas, on prenait n’importe lesquels. On commençait par bien les nourrir, pour les mettre dans des conditions normales, et on leur injectait le typhus. Ensuite, on essayait de les soigner et quand, rarement, on arrivait à les sauver, on les tuait pour qu’ils ne puissent après raconter ce qu’ils avaient vu. Toute évasion était impossible. Le camp était entouré d’une simple rangée de barbelés, précédés par une profondeur de trois mètres de chevaux de frise. Les barbelés étaient électrifiés ? Quiconque y touchait était électrocuté et qui tentait de couper les câbles, coupait aussi le courant et donnait l’alerte. D’autre part, les SS qui veillaient dans les miradors n’avaient pas les yeux dans leur poche et se seraient fait un plaisir de s’offrir un si beau carton. A l’extérieur, le travail avait lieu dans une enceinte de sentinelles. Les détenus étaient comptés le matin à la sortie, et le soir à l’entrée. Si le nombre ne correspondait pas d’une part, et que l’appel ne fut pas juste, cela indiquait que quelqu’un était resté dehors. Le ceinture de sentinelles était doublée et on lâchait les chiens. Le candidat à l’évasion était irrémédiablement repris et c’était la suprême sanction. |

L’appel

l’appel à Buchenwald était encore une de ces inventions diaboliques qui firent la sinistre réputation du camp. Après le travail, les détenus rentraient au camp. Ils descendaient à leur block où ils touchaient un litre de soupe. Le block était commandé par un blockältesker (doyen de bloc), qui avait sous ses ordres plusieurs Stubedieust (service de la chambre). Le chef de block était un personnage aussi influent que le Kapo d’un commando. Comme ce dernier, il avait droit de vie et de mort. Il jouait évidemment au caïd. Les stubedieust également à qui devaient incomber normalement les corvées du block. En réalité, ils désignaient des volontaires et eux passaient leur journée à ne rien faire. Le soir, vers 7 heures, quand le Häftling harassé était à peine rentré du travail, avait juste le temps d’avaler sa soupe, il lui fallait monter à l’appel. Petite promenade dont il se serait passé bien volontiers. Tout le camp montait, block par block , au pas, en rangs par dix et au son de la musique du camp. Ils se rassemblaient. Le SS comptait, recomptait, et comme les allemands ne savent pas compter d’une part, comme d’autre part il y avait toujours un homme sur vingt-cinq mille qui s’était soit trompé de block, soit endormi exténué sur sa paillasse au moment de l’appel, il y avait toujours une chance sur deux pour que l’appel fut faux. On faisait alors contre appel. Et cela durait, jusqu’à ce qu’on eut trouvé l’erreur, ou bien l’endormi qui était tiré de son sommeil à coups de bâton. Les appels les plus courts duraient une heure, les plus longs duraient trois heures et même plus. Il y en eut un qui, retardé par les alertes aériennes, commença à 10 h ½ pour finir à minuit. Qu’importe, il fallait être debout à 5 heures. Heureux étaient les vingt-cinq mille hommes de la place lorsque ces heures passées debout par tous les temps, neige, pluie, tempête, entendaient le haut-parleur annoncer le " fertig " final. Puis c’était le " Alles Stillstand " (tout le monde au garde à vous). Vingt-cinq mille paires de galoches claquaient sous le vent Mützen ab (chapeau bas), et les vingt-cinq mille têtes laissaient tomber ce qui leur servait de coiffure (calot, etc...) laissant voir vingt-cinq mille crânes tondus. On les tondait en laissant une crête de ½ cm au milieu ; quinze jours plus tard un coup de tondeuse enlevait cette crête, puis ainsi de suite de sorte que le détenu avait toujours l’air d’un coq avec sa crête ou avec sa strasse (rue), un air des plus abrutis s’il en est. Pendant cela, le SS de service " rendait " l’appel au Schutzhaftlagufürher, puis c’était le " Mützen auf ! " (recouvrez-vous) ; air (fini) Abrüchen (rompez les rangs). Les vingt-cinq mille Häftling redescendaient alors au pas, en rangs par dix, comme ils étaient montés, au son de la musique. Ils rentraient à leur block et si le communiqué de la Wehrmacht n’était pas diffusé, ils se rassemblaient tous sous le haut-parleur du block. Dans chaque block, il y avait un haut-parleur qui diffusait les ordres des SS. En dehors de ça, ils donnaient les informations allemandes et notamment le communiqué de la Wehrmacht qui, il faut bien le dire, n’était pas trop taché d’impartialité, et donnait avec un retard dû aux transmissions d’EM les nouvelles, ce qui permit plus tard, lors de l’avance américaine, à tous les prisonniers du camp de suivre leur progression dans la plaine de Thüring. Sitôt le communiqué diffusé, quelqu’ un qui comprenait l’allemand traduisait aussitôt et c’était soit la joie, soit la tristesse suivant ce qu’avait annoncé le communiqué. Puis chacun s’en allait se coucher. La misère du " Grand Camp " (celui que je viens de décrire) n’était rien à côté de celle du Petit Camp où l’on enfermait les détenus de passages qui étaient transférés. Là, les boches avaient bien réussi à abrutir tous ceux qu’ils y enfermaient. De chaque block, on sortait chaque matin une dizaine de cadavres que l’on empilait devant la porte, comme un tas de bûches. Les survivants venaient s’asseoir dessus pour boire leur café, comme ils se seraient assis sur un banc. Privés par les mauvais traitements de toute personnalité humaine, ils étaient réduits à des êtres vagues (au sens physique et moral) fantomatiques. Pour les français qui sont sensibles et qui ont respect de la personne humaine et qui plus est d’un mort, soit-il ennemi, c’était un spectacle bien affligeant. Au milieu de tout cela, on attendait la libération. |

Conclusion

La page

de la Résistance est désormais tournée et rester

dans le grand livre de notre histoire de France une des plus belles

pages, parce que c’est celle ou l’on aura vu tout un peuple

se donner à fond, se retrouver dans sa vitalité un instant

terrassée. Mais c’est une page qui porte un cadre noir,

une page sanglante aussi. Si la page de la Résistance fut belle, elle n’en fut pas moins dure, et rien ne peut payer le prix du sang versé . On peut cependant s’efforcer d’en éviter le retour. Le totalitarisme a ressuscité une barbarie encore plus brutale que celle du Moyen-Age. Les camps de concentration, par exemple, sont une preuve des plus cruelles et bien des choses s’y déroulèrent qu’il est difficile même de vous raconter. Voilà où nous conduit la guerre et ses conséquences : le camp de concentration est un des fruits d’une politique qui veut systématiquement détruire la Liberté. Car aujourd’hui encore il existe de par le monde des camps de concentration, et… qui dit camp de concentration dit brutalité, bestialité et sauvagerie. Ces camps sont aussi dans ceux des pays qui en appellent le plus fort à la Liberté, qui prétendent souvent être les seuls champions de cette liberté qu’ils foulent aux pieds. Méfiez-vous des prophètes ! Déjà en 1940, Pétain enfourcha le cheval de la Liberté avec son fameux couplet de la Marseillaise : " Liberté, Liberté chérie… ". En fait, on sait ce qu’il en a fait de sa Liberté. N’oubliez pas non plus que Hitler a dit : " un mensonge a d'autant plus de chances d'être cru qu’il sera plus gros ". Réfléchissez bien. Ne galvaudez pas, comme d’aucuns ont tendance à le faire, la Paix et la Liberté. La vraie Paix, la vraie Liberté, ce n’est pas celle qu’on chante sur les toits, celle que l’on gribouille sur les murs : la Liberté est et sera toujours pour vous celle qui s’arrête à l’endroit où celle de votre voisin commence, la vraie Paix sera celle que chacun de nous, chacun de vous, saura conserver en son cœur ! |

Un chemin de fer relié à Weimar à la D.R. montait

jusque là haut et la sortie de la gare, un gros poteau indicateur

qui voulait être humoristique et qui n’était que

sinistre représentait d’une part une indication "

SS Kaserne " surmontée de trois soldats en bois grossièrement

peints, et de l’autre " Konzentrationslager ", surmontée

d’un trio qui marchait le dos courbé dans cette direction,

à savoir : un homme ventru muni d’un cigare représentant

le capitaliste, un juif et un prêtre en soutane. Une large avenue

goudronnée et propre conduisait au camp à deux cent

mètres. En route, une autre étiquette, symbole de l’esprit

allemand : " Karacho weg " (bon chemin), amalgame de russe

et d’allemand. De chaque côté de la route, de la

verdure, contraste frappant avec Auschwitz, et même un jardin

botanique et un jardin zoologique où les SS élevaient

pour leur grande joie quelques singes et un ours. Les baraques, coquettement

peintes en vert, s’étalaient à flanc de coteau.

L’aspect paraissait donc moins rébarbatif qu’Auschwitz.

D’autant plus que Buchenwald passait pour le meilleur camp d’Allemagne

après Dachau. On aurait dû dire le moins mauvais. Tout

n’est qu’une question de relativité, et ce n’était

pas le moment d’avoir encore des illusions.

Un chemin de fer relié à Weimar à la D.R. montait

jusque là haut et la sortie de la gare, un gros poteau indicateur

qui voulait être humoristique et qui n’était que

sinistre représentait d’une part une indication "

SS Kaserne " surmontée de trois soldats en bois grossièrement

peints, et de l’autre " Konzentrationslager ", surmontée

d’un trio qui marchait le dos courbé dans cette direction,

à savoir : un homme ventru muni d’un cigare représentant

le capitaliste, un juif et un prêtre en soutane. Une large avenue

goudronnée et propre conduisait au camp à deux cent

mètres. En route, une autre étiquette, symbole de l’esprit

allemand : " Karacho weg " (bon chemin), amalgame de russe

et d’allemand. De chaque côté de la route, de la

verdure, contraste frappant avec Auschwitz, et même un jardin

botanique et un jardin zoologique où les SS élevaient

pour leur grande joie quelques singes et un ours. Les baraques, coquettement

peintes en vert, s’étalaient à flanc de coteau.

L’aspect paraissait donc moins rébarbatif qu’Auschwitz.

D’autant plus que Buchenwald passait pour le meilleur camp d’Allemagne

après Dachau. On aurait dû dire le moins mauvais. Tout

n’est qu’une question de relativité, et ce n’était

pas le moment d’avoir encore des illusions.